| disease.nukimi.com �x���E�C�ǎx�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

-�@�x���E�C�ǎx���Ƃ����a�C/�Ǐ�@- |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@top page��>�x���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�x���E�C�ǎx���Ƃ����a�C/�Ǐ�ƍR������ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

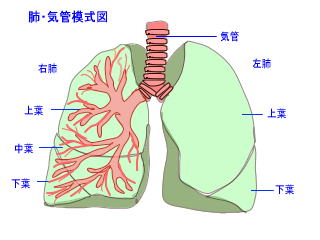

�@�@�@�@�@�x���Ƃ����a�C �@�@�@�@�@�x���Ƃ����a�C�͉�U�w��́A�������x���i�x�E���x���A�x�E���x���j�A�Ԏ����x���i�x�����j�ɁE�a���ʂ� �@�@�@�@�@�͊������x���A�����x���ɁE���Nj@���ʂł͚������x���A�������x���A�]�ڐ��x���A�㌴���x���E�X�ɂ� �@�@�@�@�@�V�l�x���A�@�O�@���x���i�s���x���E�@���x���j�Ȃǂɕ��ނ��邢�͌��g�p���Ă���a�C�ł��B �@�@�@�@�@��ʂ̐l�����Ղ��a�C�A�s���x���͌����ۂɂ���^�x���Ɣ��^�x���ɕ������܂��B�O�������F����� �@�@�@�@�@ႂɊ܂܂��ۂ��A���F��I�����W�F�ɐ��܂�܂����A��^�x���Ƃ����a�C������ɂ�����A�x���̖�V�O �@�@�@�@�@���͂��̃^�C�v�ł��B���̕a�C�̌����ۂ́A�x�����ہA�C���t���G���U�ہA���C���ہA���F�u�h�E���ہA�Δ^ �@�@�@�@�@�ۂȂǂ�����܂��B����A���^�x���Ƃ����a�C�̃^�C�v�̓O�������F���Ă�ႂ����܂炸�A�ۈȊO�̔��� �@�@�@�@�@���ƍl�����A�}�C�R�v���Y�}�A�N���~�W�A�A�C���t���G���U�Ȃǂ̃E�B���X��W�I�l���ۂȂǂ̍ۂŋN �@�@�@�@�@����܂��B�a�C�Ǐ���a�C�̎��Ö@���v�X�قȂ�܂��B

�@�@�@�@�@* �x���\�h�i�\�h��P�j�G�x���̗\�h�Ɋւ��܂��ẮA�֘A�̊e�@�ցA�g�D����s�x�o����Ă���܂����A�� �@�@�@�@�@�c�@�l�S���V�l�ی��{����� �u�x���\�h���i�v���W�F�N�g�v�ł��A �[���C�x���g���L��A���̃v���W�F�N�g �@�@�@�@�@�ł��\�h�Ɋւ�����\����Ă���܂��B ���Ȃ̓��{��ȑ�̖ؓc���������i�ċz����ȁj�́u�x���� �@�@�@�@�@���ɏd�ǂ��Ɛt��Q��̏�Q�A�����ǂ���̏o���ȂǗl�X�ȑ���̏�Q�������ɋN���鑽����s�S�� �@�@�@�@�@���������܂��B �ł�����x���̗\�h�͋ɂ߂ďd�v�ł��B�v�Ƃ��A�u�@�K�����������N�I�Ȑ����A�։��B�뚋 �@�@�@�@�@�h�~�C���̒��𐴌��ɕۂD���A�a�Ȃǂ̎��a�̎��ÇE�����ۂ̖�R�����߂�x�����ۂ̃��N�`���� �@�@�@�@�@��v ���Ă���Ă����܂��B �u�x�����ۂɂ��x���͍���҂ł͍��M���o�Ȃ��ȂǏǏR�����A�f�f�� �@�@�@�@�@�x�ꂪ���ɂȂ�܂��B�v �@�@�@�@�@���̗l�ɁA�x���͕v�X�̐�啪�삩��̌��n�A �����Ŋ������ꂽ�\�h��Ă���Ă��܂��B�Q�l�ɂȂ� �@�@�@�@�@��͎�����Ē����܂��l�Ɋ���Ă���܂��B �@�@�@�@�@�뚋���x���Ƃ����a�C �@�@�@�@�@�H�ו���A���t�A�ݎ_�Ȃǂ��C�ǂɓ��荞��ł��܂��뚋���x���Ƃ����a�C�́A���N���ɑ�����������x�� �@�@�@�@�@�ł��B����ɂ��A�ق����܂��������H�ו������ݍ��ނƂ��ɁA�C�ǂɓ����Ă��܂�����A�������ɂ����t�� �@�@�@�@�@�݉t���������C�ǂ̕��ɗ���Ă��܂����ɂ��N������ȕa�C�ł��B�ʏ�ނ�����P�Ŕ��˓I�Ɉٕ����O �@�@�@�@�@�ɓf���o���܂����A���̔��˂���܂��Ă��邽�߂ɔx���ɂȂ��Ă��܂����̂ł��B���N���͌��o���̎E�ۗ� �@�@�@�@�@���ቺ���Ă��邽�߁A�����̍ۂ��ɐB���Ղ��A���ꂪ���t�Ƌ��ɔx�ɓ����Ă��܂��A�x���Ƃ����a�C�ɂȂ� �@�@�@�@�@�Ă��܂��܂��B �@�@�@�@�@* �뚋���x���̗\�h�G����Ƌ��Ɏ��̐�������A���邢�͖����Ȃ�A�ؗ͂�_�o�������A���̂����ݍ��ޚ��� �@�@�@�@�@�@�\���ቺ���܂��B���̎����A�H�ו�����t�ƈꏏ�Ɍ��̒��̍ۂ�����āA�C�ǂ���x�ɓ���A�뚋���x �@�@�@�@�@�����N�����Ղ��Ȃ�܂��B�ꍇ�ɂ���ẮA���{�l���C�t���Ȃ������Ɍ뚋���Ă���\����������܂��B��� �@�@�@�@�@���ގ��ނ��₷���A �H��P���������鎖�������Ȃǂ��C�t����Ă���ꍇ�ɂ́A�뚋�̊댯�M���ł��B�\ �@�@�@�@�@�h�@�� �@���H��A���J�Ɏ����i����������Ă���ƍۂ����B���A�������ɑ��t���뚋���鋰�ꂪ���� �@�@�@�@�@�A���ꎕ���܂߁A���̈����l�͎��Â����� �B�Ԃ��Ԃ��u������i�j�̋ؓ����b������j�C�̂��̂��i�ċz�� �@�@�@�@�@�͂≹�����i��A���̋ؓ��̌P���ɂȂ�/ ��̏o��������J��Ԃ��Ă��ǂ��j ���̒��ł́A�������̌��ʂ� �@�@�@�@�@�����Ɛ�������Ă��܂��B�i���ւ̎h���͚����ɊW����]�_�o�̓�����ǂ����A���̖����l���}�b�T�[�W�p �@�@�@�@�@�̎��u���V�Ŏ��s���}�b�T�[�W����Ɨǂ��j�܂��A�H�������p�T�p�T�A�p���p���������������̂�����A�{���� �@�@�@�@�@���Ĉ��ݍ��܂Ȃ��l�ɂ���A���H�E�ΐH�E�h�{�o�����X�ɋC������i�Ɖu�͂ɊW�j�Ȃǂ���ł��B �@�@�@�@�@�x���Ƃ����a�C�̑Őf �@�@�@�@�@�f�@�͊��҂����M�A�P�AႁA���ɂ��Ɣx���̉\�����^���܂����A���̑��A���̕a�C�̏ꍇ�́A�� �@�@�@�@�@�f�ł̓h�X�h�X�A�h���h���Ȃǂ̌��N�łȂ����������܂����A���f�ł͌ċz�����������Ȃ��A�u�c�u�c�Ƃ��� �@�@�@�@�@���A�̂͂�����悤�ȉ����m�F�ł���a�C�ł��B �@�@�@�@�@�x���Ƃ����a�C�̌��� �@�@�@�@�@���̕a�C�̌����͉摜�f�f�A���t�����A�\ႌ����Ȃǂ�����܂��B���̕a�C�̌����ۂ���肷��ꍇ�A������ �@�@�@�@�@�v���鎖���L��܂��B �@�@�@�@�@�C�ǎx���Ƃ����a�C �@�@�@�@�@�C�ǎx���Ƃ����a�C�͖����P�����C�ǎx���A�������^���C�ǎx���A�����ǐ��C�ǎx�����ނ���A���ɖ��� �@�@�@�@�@�C�ǎx���Ƃ����a�C�͔�ǐ��C�ǎx���ƋK�肳��Ă��܂��B���̑��C��^�A�C�ǎx���^�A�����^�Ȃǂ̕a�C �@�@�@�@�@���ނ�����܂��B �@�@�@�@�@�x���E�C�ǎx���Ƃ����a�C�̏Ǐ�`�f�f�A�Ö@ �@�@�@�@�@�x���E�C�ǎx���Ƃ����a�C�͔��M�A�P�AႁA���ɁA�ċz����Ȃǂ̏Ǐ���A�x���Ƃ����a�C�̏ꍇ�A���� �@�@�@�@�@�w���ŐV�����Z���A�e��F�߂��Ƃ��ɕa�C�f�f����܂��B�b�q�o�z���A�����������A�������i�Ȃǂ��F�߂�� �@�@�@�@�@�܂��Bႂ̔|�{�����ĉ��ǂ̌����ɂȂ��Ă���ۂ���肵�A�R�������̊����m�F���Ă��̋ۂɗL���ȍR�� �@�@�@�@�@�����𓊗^���܂��B�b�������`��(CRP)�A���������A�Ԍ������~���x�A�����N���[�� �@�@�@�@�@�y�x�̋C�ǎx���͓�����ł����Âł��܂����A�i�s���Ĕx���ɂȂ����ꍇ�́A���@���R�������̓_�H�Ȃǂ� �@�@�@�@�@�K�v�ɂȂ�܂��B�x���͐����ɂ������a�C�ł�����A�T�d�ɑΉ�����K�v������܂��B�}�����͓��� �@�@�@�@�@�S�g�̈��Â�ۂ��ɂ��A�G�l���M�[�̏��Ղ��ŏ����ɂ��ĕa�C�̋�ɂ̊ɘa�ƍ����ǂ̗\�h���d�v �@�@�@�@�@�ł��B�\ႌ��������������� �@�@�@�@�@�ȑO�ɋC�ǎx���A�x���Ȃǂœ��@������������l�͏�C�����Ǐ��������ꍇ�A��f���ċ����w������ �@�@�@�@�@�Ȃǂ��Ă��������B����ɂȂ��ĖƉu�͂��ቺ���Ă���x���ɜ��Ɛ����Ɋ댯������܂��B �@�@�@�@�@�������A�a�C�\�h�̂��߂ɔx�����ۃ��N�`����ڎ킵�Ă����ƂT�N�Ԃ͔x�����ۂ̗\�h�ɂȂ�܂��B

�@�@ �@�@�@�@�@CRP�iC�������`���j�G�}���̉��ǂ�����Ƃ��ɁA���t���ɑ����镨���ŁA�}�����ǂ��N����Ƌ}���ɑ������� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�`�R���Ńs�[�N�ɂȂ�܂��B �@top page��>�x���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@-�x��- �@�x���͔x�̒��̔x�E�ɋۂ�E�B���X���������ċN����܂� �@���A�ŋ߂������̏ꍇ�͍ې��x���A�E�B���X�������Ȃ� �@�E�B���X���x���Ƃ����Ăѕ�������܂��B���ׂ̓C���t �@���G���U�A��C�����Ȃǂ��������ꍇ�ɔ��ǂ���P�[�X�� �@�����悤�ł��B�ې��x���͌��o���ɏZ�݂��Ă���� �@���C�ǎx�ɂ͂����ċC�ǎx�����N�����A���ꂪ�i�s���čX �@�ɉ��ǂ��N�������̂ł��B�E�B���X���x���̓E�B���X�̐N �@���ɂ��N����ꍇ��܂���̓��ɐ�������E�B���X �@���x�ɑ��B����ꍇ������܂��B �i�z�������e�����������܂��j �@�@�@�@�@�@�@�@ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ �@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@- �x���Ƃ����a�C - �@�a���ʂ̕��ޕ��@�ɂ��܂��Ɣx���͊������i���� �@���̎�ނɂ��ې��x���A�^�ې��x���Ȃǁ��x���o �@���ې��x���A���F�u�h�E���ې��x���A�x�����ې��x�� �@�A�Δ^�ې��x���A�}�C�R�v���Y�}���x���A�E�B���X�� �@�x���j�̂��̂ƁA�����i���ː��x���A��ܐ��x�� �@�A�A�����M�[���x���Ȃǁj�̂��̂�����A �@��U�w��ɕ��ނŁA���ǂ��x�E�̑g�D�i�Ԏ��j�ɋy �@�ԊԎ����x���A�x�E�̒��ɋN����x�E���x���ȂǕ� �@�ʂɂ�閼�̂Ȃǂ�����܂��B �@���ׂȂǂŋC�ǂ�C�ǎx�̔S���ɉ��ǂ�������Ƌ� �@���S���ɕt���Ղ��Ȃ�܂��B�ۂ̋N���������ǂ��x�E �@�ɋy�Ԃƍې��x���ɂȂ�܂��B �@��R�̗͂������l���ނ����肵�đ��t��݉t�Ȃǂ��C �@�Ǔ��ɋz�����Ă��܂��ƌ��o���ɂ����ہi���� �@���C���ہj�ɂ��x�̈ꕔ�����ċ��ł��� �@�x�^ᇁA���邢�͔x���^�ǂ�����܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@- �C�ǎx���Ƃ����a�C - �@�C�ǎx�̓����̔S���ɂ͔S�t�債�Čċz�Ƌ��� �@�N������z�R����o�C�L�����z�����������т̉^�� �@�ŊO���ɉ����o������������܂��B����ႂ͌��N�� �@���͓����ŗʂ����Ȃ��S��������̂ōA�ɂ��܂炸 �@�P���o�܂���B���ꂪ�^�o�R�̉��A��C�����A�����A �@����A�����A�ق���A�h�������w�����Ȃǂ������� �@�����h���ŊP�AႂȂǂ��o��悤�ɂȂ�܂��B �@�C�ǎx���͂����̌����ŋC�ǎx�����ǂ��N������ �@�ł���A���̕a�C�̌������͂����肵�Ȃ�����ǂ� �@����ȂǂŁA�h��@�\�������P��ႂ������Ȃǂ̏� �@��̏ꍇ�A�����C�ǎx���Ƃ��鎖������܂��B |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@-�C�ǎx��- �@�C�ǎx���͋}���Ɩ������L��܂����A��L�ɂ����ނ��� �@�Ă���܂����A�����C�ǎx���̏ꍇ�A�P��ႂ���N�̂� �@���R�����ȏ�ɘj�葱���A���ꂪ��N�ȏ�p������ꍇ �@�������܂��B�}���C�ǎx���̓E�B���X�ɂ�镗�ׂ��C�� �@�x�𒆐S�Ƃ��Ĕ��ǂ��邱�Ƃ������A��Ǐ�͋�P�ł� �@�B���ʂ�ႂ�����i�s��������P��A�����A���� �@�̋ؓ����ɂނ��Ƃ�����܂��B |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

�@�@�@�@�@�@�@- ���ׁA�C���t���G���U�ɒ��� - �@�����I�ɋC�ǎx���ȂǂɂȂ��Ă���l�͕��ׂȂǂ� �@���Ղ��A�����������Ǝ���ɂ������̂ł��B �@�^�o�R�̉��A��C�����A���������A������C�A��C �@���`�̊����́A�����ɂȂ���܂��B �@����ɁA����ɂ��C�ǎx�̔S���͖h��@�\�̐��� �@��A�����C�̎h�����āA����Ă���l�́A �@���ׂ������ŃE�B���X���̋C�ǎx����x������ �@�ďd�lj����鎖���l�����܂��B �@���̗l�Ȑl�͓��ɃC���t���G���U�Ȃǂ̗��s�̋G�� �@�ɂ͐l��{���ӂ��K�v�ł��B���c���A�D�w�A����� �@�ȂǁA�Ɖu�͂������Ă���ƍl������l�́A���S �@���邱�Ƃ��L�蓾��Ƃ������Ƃ��S�Ɏ~�߂Ă����� �@�������B �@���ׂ��Ђ����牽�����܂��{�������ĉ������B �@���������āA�x�{�A�������[���Ƃ�ɓw�߂܂� �@�傤�B�ߐH������A���G�l���M�[�A���`���ŏ����� �@�ǂ����̂�ۂ�A�֔�ɋC�����A�։��A���`�ɜ� �@��Ȃ��A��f��ӂ炸�����ǂ̑����������Âɓw�� �@��l�ɂ��܂��傤�B �@���̕a�C���B��Ă���ꍇ���L��܂������҂ɜ� �@��悤�ȏꍇ�͂�������a���`������l�ɐ��� �@���Ă������Ƃ���ł��B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@�\ႌ����̊T�v���䑶�m�ł����H �@�C�ǁA�C�ǎx�A�x�זE�͌��N�Ȑl�ł����i���ʂ̔S�t�͕��傳��Ă��܂����A���o����邱�Ƃ͂���܂���B���ꂪ �@�ۊ����A���ǁA�h���Ȃǂŕ��傪���i���܂��ƋC�ǎx�B�͑��B���A�S�t�̗ʂ����ʂɒB���܂��ƁA�Ƃ���Ɏ��o �@�����悤�ɂȂ�܂��B���̍l�����錴���͉��Ɏ�����܂��l�ɗl�X�ł��B�i�܂��Aႂɂ̓��]�`�[���A�Ɖu�O���u �@�����f�A����^�Ɖu�O���u�����`�ȂǂɊ܂܂��R�̂��܂�ł���܂��āA������h�������������Ă��܂��B�j �@

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@top page��>�x���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@- MENU - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���ƕ@�̕a�C�i���@�Ȍn�j | �]�̕a�C�i�]�_�o�Ȍn�j | �S�̂��Ɓi���_�Ȍn�j | �S���Ȃǁi�z��n�j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

�@ �@ �@ �@ |

�@ �@ �@ |

�@ �@ �@ |

�@ �@ �@ �@ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �x��A�̕a�C�i�ċz��n�j | ������n�i�O�ȁE���ȁj | ������n�i���ȁj | �t���A�A�̕a�C�i��A��n�j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

�@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ |

�@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ |

�@ �@ �@ �@ �@ |

�@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ��ӁE������n | ���t����p�i���t�n�j | ���`�O�Ȍn | �����̕a�C�i�w�l�Ȍn�j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

�@ �@ �@ �@ �@ |

�@ �@ �@ |

�@ �@ �@ �@ �@ |

�@ �@ �@ �@ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ��E�ڂ̂��Ɓi��Ȍn�j | �a�C�̗v�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

�@ �@ �@ �@ �@ |

�@ �@ �@ �@ �@ |

�@ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (C) COPYRIGHT�@- �a�C�V�O�i�� -�@ALLRIGHT RESERVED �@ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||